Avertissement: les termes techniques utilisés (qui appartiennent au "jargon"* linguistique...), tels "déictiques" sont à usage des enseignants!

* vocabulaire utilisé pour désigner des éléments se rapportant au domaine particulier et éviter de longues paraphrases: ce terme n'a donc rien de péjoratif !

COMMENTAIRE pedago général

Les situations de classe sont suggérées, il est toujours possible d'en proposer d'autres.

Si on accepte l'idée que la "grammaire" doit constituer une aide à l'amélioration de l'expression écrite et que, dans ce but, il faut prendre l'habitude de se relire en fixant son attention sur des objectifs précis, les compétences grammaticales travaillées seront ensuite données comme consignes de "relecture".

Démarche possible: -1- une première consigne d'écriture "globale" : "Tu écris à un(e) ami(e) lointain(e) pour l'inviter à venir te voir". Ce premier texte est relevé et "parcouru" rapidement pour repérer quelques "manques".

-2- séances d'apprentissages ciblés

-3- réécriture, "critériée" cette fois, des textes restitués: Récris ton texte en utilisant..... (nous, le futur, ....ou toute autre notion travaillée)

- L'évaluation portera pour une grande part sur ces points précis.

Pour préparer une séance (de grammaire)

Les lectures personnelles d'un enseignant - théoriques et pédagogiques- guident ses choix et orientent l’observation des documents recueillis auprès des élèves (pour cerner les lacunes, mais aussi de ne pas donner à étudier des faits de langue trop difficiles.)

Elles orientent aussi les réponses à la question à se poser: Qu’est-ce que je veux que l’élève sache et / ou sache faire ? et le choix des objectifs, par exemple:

- savoir utiliser différentes façons de « qualifier » quelque chose en observant au passage le rôle d’un verbe de type « être » et les problèmes d’orthographe liés? ( voir par exemple: nommer/caractériser : écrire quelques lignes pour décrire ….etc)

- ces objectifs sont en rapport avec la compétence à construire, dns la continuité de notre exemple:

- savoir exprimer des qualités dans une description en choisissant d'utiliser ou pas le verbe « être ».

(On voit bien que le parti pris ici n'est pas de savoir reconnaitre d'abord des adjectifs, puis de distinguer des « épithètes », des attributs du sujet à ne pas le confondre avec le « C.O.D» etc.)

On détermine la tâche que les élèves auront à accomplir au début et à la fin ainsi que les consignes et l'évaluation avec des critères de réussite (établis conjointement avec la classe en relation avec les apprentissages) : activité d’écriture qui permet de savoir si la notion est maîtrisée (les objectifs atteints et la tâche demandée réussie?).

On réfléchit aux opérations mentales, aux activités requises et dans quel ordre :

– analyser une production, identifier des éléments présents (ou absents par comparaison avec un « modèle »), synthétiser, utiliser dans des textes ou situations diverses.

- ajouter, supprimer, remplacer, déplacer…. observer et formuler les changements de sens liés aux différentes constructions.

(ce qui est différent d'identifier et ré-identifier dans des exercices d'application et de restitution)

On pense à un dispositif pédagogique (et au matériel : ordinateur , fiches, textes à trous, surligneurs, etc.)

- écrit / oral

- Travail individuel/ travail en petit groupes

- Groupe classe. •

On prévoirt éventuellement des facilitations ou des aides: des mots à utiliser....

haut de page |

L'acte de communiquer

QUELS PROBLEMES CONSTATES?

-sur le sens des pronoms "je" et "tu". De trop nombreux élèves de 6ème affirment en se frappant la poitrine: "Je, c'est moi!", ce qui induit de nombreuses confusions de sens et sur le plan de l'orthographe....

Il semble donc indispensable de procéder à certaines mises au point sur la communication et par la suite l'énonciation.

On vérifie la compréhension des termes: émetteur, récepteur, locuteur, la connaissance des pronoms

La page choisie est ludique et vise à faciliter la compréhension de ce qu'est un émetteur, "je" est celui qui "parle", un récepteur et de l'échange des rôles, avec un peu de vocabulaire au passage...

La recherche 2 porte sur l'interprétation "sociétale" de cette "BD photos" et donne lieu à discussion (nombreuses photos maintenant sur des gens face à face avec chacun un tel portable en mains....) La dérision est donc toujours actuelle....

Temps, espace de la communication

QUELS PROBLEMES d'utilisation?

- sur le sens des démonstratifs :

Question élève: "- Pourquoi

« ce », « celui-ci »? "

Réponse fréquente: – «Parce qu' on le montre

» , difficile d’en démordre! (de même que « mon », "parce que c’est le mien" !)

Lu en 3ème: "J'ai adoré ce roman" (alors qu'aucun roman n'a encore été cité)

"Cette histoire se passe..." (1ère phrase d'un commentaire)

,

à associer à un problème d'orthographe : "Ce récit ce passe" qu'il faut absolument relier au sens

- sur l'emploi des déictiques (

définition: "Je, ici, ne peuvent avoir de signification si l'on ignore

la situation de communication dans laquelle ils ont été produits. ce

sont des "déictiques": du grec: deixis, action de montrer" R. Tomassone, Pour enseigner la grammaire, Delagrave )

« ici »: emploi dans un récit (en 3ème): « Il trouva une auberge. Il décida de passer

la nuit ici "

- sur le sens donné au "présent", à "aujourd’hui": les élèves

disent toujours : «C’est maintenant » sans en percevoir la relativité (Pour

qui ? Par rapport à quoi ?)

Pour y REPONDRE:

Les textes choisis sont ancrés

de façon réelle ou fictive dans leur situation d’énonciation (ou, dans un 1er temps, de communication, si on veut simplifier): on insiste sur l’espace et le lieu. OBJECTIFS/ COMPETENCES

VISEES: convaincre de la nécessité de s'intéresser aux situations de communication

-

pour comprendre des emplois du démonstratif : comprendre leur emploi "en situation"

pour l'envisager ensuite "en contexte" ( fonction de renvoi à l’intérieur

d’un texte); l'idée généralement admise de "montrer" est à relier à une question: "Quelle est la situation

?"

- savoir observer et employer dans différents contextes le présent

et "aujourd’hui" (on étudiera l'orthographe des formes verbales

dont on a besoin)

- mettre en relation les indicateurs de temps et l’emploi des temps:

essentiellement futur ajouté au présent et au passé composé

- aborder le passage d'une situation d'oral (interlocuteurs présents simultanément)

à une situation d'écrit (communication différée)

-reconnaître des énoncés liés

à leur situation d’énonciation (article de journal, dialogue dans un

roman, journal intime, lettre ...), établir un lien

avec une situation de communication / énonciation ,

- utiliser à bon escient les "déictiques" et/ou reconnaître ce qu'ils désignent et

pour cela: confronter et associer des indices, des formes linguistiques

(en particulier : marques de personnes, organisateurs spaciaux et temporels,

emploi des temps liés au présent de l'énonciation),

_ mettre en relation un texte, article de journal en particulier, avec

le paratexte en se familiarisant avec la présentation et la lecture

d’un journal

- comprendre un emploi du présent : le présent de l' énonciation

- reconnaitre dans un dialogue (extrait de roman) les indices d'une

situation de communication directe ,

- comprendre la (ou "une") fonction du dialogue: son utilisation comme procédé de suspense.

COMMENTAIRE

En 6ème, on peut aborder, de façon concrète, quelques éléments essentiels: désignation

des interlocuteurs, du monde qui les entoure (remarques

possibles, au fil des textes rencontrés, sur l'expression de la subjectivité). En effet, la notion d'énoncés liés à leur

situation d'énonciation reste difficile même avec des exemples concrets. C'est donc une première approche

( à approfondir en 5ème) indispensable cependant, si on veut

faire comprendre (plus tard) la différence entre énoncés liés à leur

situation d'énonciation ou coupés de celle-ci.

-L’indicatif est un mode qui correspond au réel ou à l'illusion

du réel et qu'on utilise pour situer dans le temps, ce type de remarque

est certainement suffisant en 6ème! Le présent exprime l'actualité

dans laquelle se trouvent les interlocuteurs et l'événement.

On fait percevoir que, dans une situation de communication

directe, le discours est lié à la position spatio-temporelle des

interlocuteurs. " Le sujet parlant est amené à se situer par rapport

à son interlocuteur, par rapport au monde qui l'entoure ". Dans ce type

de situation, le démonstratif " montre » effectivement (on verra

par la suite les cas où il ne "montre" pas mais "rappelle"),

dans une désignation directe qui ne passe pas par l'intermédiaire d'un

raisonnement.

A propos des démonstratifs, les termes d'adjectifs ou de pronoms associés posent un certain nombre de "problèmes

[Patrick Charaudeau (in Grammaire du sens et de

l'expression] de terminologie et de définition: En effet,

les adjectifs servent à décrire les propriétés qui sont associées

à un nom or, lesdits adjectifs démonstratifs ne sont porteurs d'aucune

propriété. Il serait plus exact de parler de déterminant....".

Puisque ce dernier terme figure dans la nomenclature comme englobant

tous les autres, rien n'empêche un enseignant d'utiliser

l'expression déterminant démonstratif, ou de parler de démonstratifs,

sans préciser s'il s'agit d'adjectifs ou de pronoms. Lorsque cela se

révélera nécessaire, on distinguera, les démonstratifs "qui

se trouvent en position de déterminant ou de substitut. "

Par la suite, on réfléchira à d'autres emplois qui consistent

"à établir un jeu de renvois entre des mots ou fragments de texte",

à " lier la construction du discours et en assurer la cohérence, ..." ("désignation à référence contextuelle")

remarques sur la mise en oeuvre:L’INTERVIEW 1

Il faut faire la 1ère partie sans voir la 2ème car les hypothèses sur les

situations possibles feront mieux comprendre ensuite le sens des "déictiques" . L’INTERVIEW présente une situation concrète, tirée du réel, dans laquelle les énoncés sont clairement reliés à leur situation d'énonciation. ( Ces termes

ne sont pas employés car les élèves les ont trouvés trop difficiles). L'émetteur

et le destinataire sont présents en même temps dans un même

lieu. .Le geste peut accompagner la parole

Les élèves comprennent mieux par la suite (ou avec un groupement

de textes) la situation fictive du dialogue de roman, situation de communication directe entre des personnages.(Pour construire des séquences, les occasions d'observer

des dialogues ne manquent pas: lecture ou (mieux) spectacle d'une

pièce de théâtre pour appréhender ce qu'est une "réplique", le rôle des didascalies (en parallèle

avec une page de roman - voir aussi à cet effet, le scénario de film dans "Des images aux mots") (Situation de classe: en groupes)

Certains élèves peuvent avoir relevé « on » comme indice de l’émetteur.

Dans ce cas seulement, il faudra aborder cette possibilité liée à l’échange oral: "émetteur collectif"

(difficile pour des 6èmes!) . Dans cette phrase,

si c’est l’auteure qui parle (pourquoi pas, puisqu'aucune indication n'est donnée) c’est une façon de désigner le destinataire,

si c’est un élève qui parle, il emploie « on » pour « nous », comme

on le fait souvent à l’oral .

remarques sur la mise en oeuvre:L’INTERVIEW 2

2) -photos- Les légendes possibles

sont facilement trouvées . Seule la première phrase ne peut s’inscrire

dans aucune des trois situations, il faudrait une troisième photo devant

les panneaux. ( l’imaginer éventuellement).

On discute alors seulement de tous les mots relevés dans les phrases du 1.

Exprime ce que tu as observé (le but est d'aider à comprendre par la suite les termes : "lié et coupé

de la situation d’énonciation"):

Question complémentaire: Quel est l'effet recherché sur

les interlocuteurs?

-

les objets concrets soutiennent le discours.

. On a travaillé sur "situer dans le temps et dans l'espace", pas sur la reconnaissance des c.c. de temps et de lieu...., on peut ajouter ces "étiquettes" à la fin, mais alors comment étiquetter "ce passage"? Est-ce vraiment le même c. de lieu que "ici " (indissociable du verbe être) ? C'est là qu'on s'aperçoit des "défauts" de la "grammaire traditionnelle" .....

La situation dans le temps est exprimée dans des groupes qui complètent la phrase

Je regarderai ces

panneaux tout à l'heure

Je suis ici, aujourd'hui, pour essayer de répondre

à vos questions

Dans l'écriture, certains élèves tentent spontanément un récit de parole

(ou discours indirect).

haut de page |

Temps,

espace de la communication

remarques sur la mise en oeuvre: JOURNAL

On peut insérer cette fiche dans

une étude sur la presse et les différents types de journaux et/ ou types de

rubriques. Qu'est-ce qu'un quotidien lorsqu'on parle d'un journal?

Objectif de lecture: Problèmes spécifiques liés au journal et différence entre les expressions qui permettent de situer dans le temps

La recherche 2 permet de distinguer des différences entre les indicateurs de temps

temps des verbes: imparfait (on

ajoutera: pour ce qui n'est pas limité dans le temps de façon précise)

et passé composé pour un instant dont on connait une limite.

La remarque attendue porte sur les

groupes prépositionnels, mais les élèves peuvent

en trouver d'autres....

(possibilité selon le niveau des groupes de mener une réflexion sur la construction des verbes: "s'achever", "débuter")

haut de page |

Temps, espace de la communication

remarques sur la mise en oeuvre: DANS

UN ROMAN

Les questions

portent essentiellement sur la situation de communication fictive (ce qui explique la reprise de "ici" et "là-bas", c'est pourquoi il est important de "s'attarder" sur les notions liées à la communication ) que

constitue un dialogue dont le rôle n'est pas de "rendre vivant!" mais, entre autres, de mettre en place un procédé pour faire progresser le récit en même

temps qu'on caractérise les personnages. On fait aussi

la distinction entre personnes et personnages.

Dans cet extrait, le dialogue permet aussi de créer un suspense ( On remarquera que cela ne demande pas forcément une situation violente, comme les élèves

ont tendance à le croire....).On distingue ce que savent les personnages

de ce que sait le lecteur: situation de communication entre les personnages,

entre le texte et le lecteur, ces deux situations ne sont pas identiques.

Le point de vue adopté (dans 153 jours en hiver) est très souvent celui

de l’enfant. Seuls quelques élèves manifestent dans leurs réponses qu’ils

le pressentent ("On sait ce qui se passe dans sa tête"), on s'en contentera

pour cette notion trop difficile à conceptualiser en 6ème

RECHERCHE : (en petits groupes)

1ère partie du texte :

Indices qui montrent la présence d’une communication directe: La majorité des élèves relève en premier lieu le vocabulaire : « Les

voix des parents bourdonnaient... » « les parents se mirent à parler

plus fort », un moins grand nombre relève les marques de dialogue et

la présence de « je » et « tu ».

Sur la situation: on ajoutera des compléments que les élèves n’auront

pu formuler parce que trop difficiles : Le résumé donné au début de

l’extrait et le contenu du dialogue permettent de savoir que c’est le

père qui parle : « ta sœur ..... pour t'aider

jusqu'à la naissance », le destinataire est la mère.

Pour comprendre " ici", il faut se souvenir de la lecture de

ce qui précède: "Dans

l'appartement, il n'y avait qu'une seule pièce...",

c’est donc le domicile de Galshan et ses parents.

2) 2ème partie du texte:

La narration de pensées, ou discours indirect libre, étant une notion

trop difficile pour des élèves de 6ème, on se contentera de leur demander

oralement « qui parle dans ce passage ? » Ils perçoivent bien "qu'elle

entend ce que disent ses parents" et que « Ca se passe dans la tête

de Galshan », "Elle se souvient". C’est donc "elle", le personnage,

qui emploie le mot « hier » qui est lié à la situation dans laquelle

elle se trouve, mais, comme souvent dans les romans, il n'y a pas de

date.

Exprime

ce que tu as pu observer :

Ajouter: Ce qui aide le lecteur à comprendre

que des personnages « communiquent », c’est les marques de dialogue

haut de page |

La langue, la parler, l'écrire

Un site très riche sur l'oral, des sons, des photos sur la position de la bouche, quelques extraits intéressent vivement les élèves qui prennent conscience de ce que signifie "articuler": Laboratoire de phonétique et phonologie, Université Laval

OBJECTIFS/ COMPETENCES

VISEES- reconnaître les caractéristiques de l'oral, forme spontanée de la

langue.

- Distinguer l'oral de l'écrit (reconnaître les mots dans une suite

de sons relève d’une connaissance, ce n’est pas toujours facile) et

en jouer; ….

- comprendre les relations - ou l'absence de relation!- entre les deux

codes . pour être capable de ....- différencier le message oral "parlé"

du texte lu (écrit oralisé, texte de théâtre etc…)

-observer qu'on adapte l’expression aux différentes situations de communication,

- améliorer ses performances à l’oral en prenant conscience de l’acte

de parole en situation (y compris pour la lecture à haute voix)

- distinguer les sons, les suites de sons et les lettres, les mots et

les phrases (Il faut ajouter, ce que les contraintes de polices de caractères

n’ont pas permis : comprendre et utiliser des signes phonétiques

pour « écrire » des sons)

- « écrire comme on écrit » et non comme on parle... sauf s’il s’agit d’un choix délibéré (acquérir

la notion d’effet de style).

- s’approprier le langage pour en jouer y compris en classe (Il n’y

a pas que le verlan ! ) On pourra ajouter de nombreux jeux poétiques.en réponse aux PROBLEMES CONSTATES

: - Beaucoup d’élèves écrivent comme

ils parlent, au fil de la pensée, par addition d’éléments constitutifs

de l’énoncé: "et pis...et pis..."; "...Et voilà le grand jour

est arriver ..... Et j'ai oublier... alors je me suis

réveillé tot et ma ma mère ma dit …alors je suis parti...." ( amène à réfléchir à la notion de phrases)

- Représentations fausses: - "à l'oral on entend des mots" alors qu’on

entend des "suites de sons" !

- "La ponctuation sert à respirer » (Assertion uniquement vérifiée dans

le cadre d’une lecture à haute voix)

-

pour l'emploi des "déictiques", voir aussi

« communiquer »

- Refus de "travailler" l'écrit

COMMENTAIRE

La "dictée" ainsi que la pratique

de la lecture à haute voix, dont l'objectif principal est souvent de

vérifier un « savoir lire », ont établi, dans l'esprit de beaucoup d'élèves,

des relations très étroites et fallacieuses entre l'oral et l'écrit

.L’observation de l'oral se

fait « in situ » dans la mesure du possible (matériel recueilli en classe, avec magnétophone) car cela permet quelques

constats sur « la présence, face au locuteur, d'un ou de plusieurs allocutaire(s),

en un même lieu en un même moment. L.'oral enregistré, ou transcrit,

hors situation contient des zones d'ombre qui bloquent l'interprétation.

I.'enseignement de l'oral impose l'étude des marques énonciatives.…..

Ainsi, la variation des marques formelles de l'énonciation rejoint dans

certains cas celles de registres de langue » (R. Tomassone, dans la

revue : Le Français Aujourd’hui n° 128)

Elle permet d'appréhender, par l'expérience, que « le locuteur se

trouve dans une situation où il peut percevoir immédiatement les réactions

de son interlocuteur…. Ce qui l’amène à hésiter, à se rectifier ou à

se compléter. ..... il peut d’une part …se contenter de désigner des

objets, d’autre part utiliser intonation, gestes et mimiques pour renforcer

son expression (voir aussi « communiquer, interview») …la configuration

verbale comporte des particularités : - un ordre des mots dit affectif

… - une construction segmentée … » (P. Charaudeau) On pourra ainsi différencier une prise de parole spontanée d’une autre

préparée ou d'un écrit lu, confronter les productions des élèves avec

celles de « spécialistes » en écoutant la radio et en comparant le langage

des uns et des autres. Peut-on dire quel est le public visé d’une émission

par exemple?… L'étude de l'oral permet aussi

de recontextualiser des problèmes d'orthographe, dans des

"textes dictés" (quels qu'ils soient, dans des situations qui le nécessitent, et non des "dictées") à l'occasion desquels on

met en évidence les difficultés liées à l'existence de deux codes différents.

On insistera sur les "marques" différentes liées à la syntaxe dont le

nombre est variable entre l'oral et l'écrit (fiches d'orthographe sur

le verbe, le pluriel... "On entend..."/ "On voit...")

L'étude du rapport

entre des suites de sons et les mots et phrases de l'écrit, observé

à partir d'un oral enregistré, aide tout particulièrement certains élèves

ayant encore du mal à segmenter les mots (lecture par exemple, ou problèmes

de dyslexie). Avec de tels élèves, il est souhaitable de pouvoir travailler

en petits groupes pour ensuite leur redonner à lire leur propre texte

après l'avoir écrit (ou de le leur faire écrire en l'écoutant).Pour comprendre que l’oral est

une suite de sons, enregistrer, dans leur langue, certains élèves d'origine

étrangère pourra les valoriser et permettre la comparaison entre plusieurs

langues: sons inexistants ou différents, systèmes graphiques . Cette

expérience montre bien qu’on entend des suites de sons et que reconnaître

des mots relève d’une connaissance et non uniquement d’une perception. "Le caractère linéaire de la chaine parlée n'apparait

pas d'emblée. C'est que, dans une langue que nous connaissons, nous

associons involontairement aux sons de la chaine parlée un sens qui

accapare notre attention et nous en masque la véritable nature. Il en

va tout autrement dans une langue que nous ne connaissons pas, car nous

y percevons la chaine parlée dans son essence élémentaire, purement

accoustique, indépendamment de toute supestructure sémantique. Son caractère

linéaire ressort alors avec netteté. Il suffit pour s'en convaincre,

d'écouter un discours dans une langue que l'on ne comprend pas." L Tesnière Elements de syntaxe structurale KlinchsieckImpossible

de se passer de la transcription phonétique lorsqu'on veut mettre en parallèle des sons

et leur représentation graphique.Elle aide les

élèves à comprendre la différence de structuration entre les deux codes,

en particulier en ce qui concerne les mots et les phrases. Cette observation

apporte à la fois un élément de résolution d'une difficulté en la pointant

et un facteur de déculpabilisation en la "normalisant"... ( L'API figure maintenant

dans pratiquement tous les manuels ou dictionnaires . On peut le fournir

ou le faire observer aux élèves qui le consulteront en cas de nécessité.

On remarquera que de nombreux signes correspondent aux lettres de l'alphabet,

seuls quelques uns nécessiteront la consultation d'un répertoire.)

Certes il n'est pas question d'en abuser, sous forme d'exercices systématiques

par exemple. dispositifs pédagogiques:

Il est souhaitable, d'enregistrer des discussions ou des exposés,

selon l'opportunité, (interview, débats, commentaire sportif, radio,

télévision) Cela demande donc du temps et du matériel: un magnétophone

avec micro incorporé . On remarque qu'un bruit ambiant nuit à la qualité

de la communication et qu'un silence absolu est indispensable si on

veut pouvoir se réécouter ensuite (objectif annexe de sociabilité

et de maîtrise de soi qui n'est pas sans intérêt et vaut la peine d'être

tenté avec des classes instables).

– des échanges argumentés (l'enregistrement nécessite le respect d'un tour de parole) sur des thèmes ou à propos de critiques de

films ou de romans, sous forme de "tables rondes" avec ou sans préparation.

– un exposé avec présentation de documents permet aussi d'"apprendre à montrer", pas si évident !

- la présentation d’un roman avec lecture d’extraits donne une vraie

signification à la lecture à haute voix destinée à être comprise de

ceux qui n’ont pas le texte sous les yeux.

- On peut faire parler à tour de rôle des élèves volontaires ....: un récit avec une photo d'un moment marquant des vacances ou autre,

par exemple, permet d'obtenir des références à la situation de communication:

"sur cette photo", "là" "ici", "comme ça", "nous..., on" etc... Il sera

ensuite intéressant d'observer ce que deviennent ces « déictiques »

dans un texte écrit.

Par la suite on peut

demander de faire des « micro-trottoir », des reportages…..

haut de page |

| La langue,

la parler, l'écrire

CORRIGE L’ORAL ET L’ECRIT

Recherche 1 Raconter à l’oral:

L’histoire a été réellement racontée dans une situation la plus

authentique possible: un élève parle aux autres qui l'écoutent, comme

un conteur, il n’y a eu aucun temps pouvant permettre une préparation.

L’enfant d’origine marocaine a su ménager un certain suspense avec des onomatopées judicieusement employées.

Cette première approche permet de repérer quelques caractéristiques

essentielles de l’oral, en conservant le code écrit car l’API (seul « outil

» qui permet de percevoir les différences profondes entre la structure

de la langue parlée et celle de la langue écrite) rebute

les élèves s’ils n’y sont pas préparés. On l’utilisera dans une étape

suivante pour approfondir les différences entre les sons et les lettres,

les mots …. systèmes phoniques et graphiques. Les élèves attribuent certaines particularités de l’oral au fait que

ce soit un enfant qui s’exprime. On peut leur faire écouter l’enregistrement

d’une interview d’un adulte, par exemple pour observer les même phénomènes.

On introduit le terme d’énoncé que les élèves comprennent

bien dans cette situation où “on énonce quelque chose”. . Situation de classe et réponses

obtenues : (cours dialogué pour l' étude du texte)

- Pour la « situation initiale » : Le « début » de l’histoire

que l’on découvre comporte : le temps (+ indication météorologique importante

pour créer une atmosphère), le lieu, les personnages, et un élément

déclencheur CORRIGE - le genre : histoire«de peur ». L’IMPRESSION : les élèves trouvent facilement la peur et prennent plaisir

à redire le texte, on s’aperçoit que transmettre l’impression voulue

n’est pas facile. C’est un bon exercice pour “mettre le ton” ou plus

exactement : construire le sens avec la voix!

On demande de relever l’essentiel (car il est difficile de tout sélectionner, il faudrait

prendre en compte presque tout le texte ). Le vocabulaire contribue à

produire un effet, bien sûr, mais il y a aussi le rythme du récit

et les effets de voix, certains élèves y ajouteront peut-être des mimiques

ou des gestes. (Il est donc préférable de travailler avec un enregistrement.

A défaut de l’original, on peut enregistrer les élèves.)

Les BARRES représentent des arrêts, des hésitations”, les élèves le

trouvent, d’autant plus facilement qu’ils ont redit eux-mêmes le texte.

Ce sont des “pauses”. Cette question est destinée à mettre en évidence

les « séquences » de l’oral qui, très souvent, ne correspondent pas

aux « phrases » de l’écrit ; c’est une première différenciation des

deux « codes » .

-CE QUI CARACTERISE L’ORAL : (Des petits groupes favorisent réflexion

et discussion sur les choix): On précise de relever seulement les

caractéristiques qui paraissent essentielles car tout est “oral”

réponses obtenues: “fort, fort, fort”, “on se parle”, etc. « et y pleuvait

/dehors/ y faisait y pleuvait fort fort fort /et /on s’est dit/ tous

nos on a dit » ; « on se parle des / des z histoires de peur/ » ; «

et / bon y nous parlait de ça / et après / on / bon on s / on a de /

histoires de ça / on va pour » ; « les billes tombent pas » ; « on s'dit

qu'est ce qui s ‘passe » / « et / et après là / bon / » ; « la boule

é roulait » . Exprime

ce que tu as pu observer : Dans un énoncé oral, on

entend : des suites de sons

Pour se donner le temps de réfléchir, un locuteur fait des pauses,

"répète" avant de continuer.

Il ne faut pas confondre les signes phonétiques qui représentent des sons avec les lettres de l’alphabet .

ORTH. associée(+ tout ce qui porte sur les sons et les lettres): On

peut faire encadrer et classer en fonction de leur différence d’écriture

des sons identiques (ou presque identiques) dans des mots sélectionnés

pour le nombre de graphies correspondant à un

seul son.

un /copains/plein;

parlait/ sorcière/

est/ vrai/ arrête/ parlé . Certains se

demandent si on met ensemble [e] et [E ], il y a même des remarques

dans certains groupes sur la prononciation différente selon les régions.

Faut-il mettre ensemble “vrai” et “parlait”? Les réponses sont récapitulées

ensuite.

On pourra choisir la représentation du son: [E] (préconisée

par Nina Catach) pour ne pas faire la distinction entre ouvert ou fermé

. Une fois les mots classés, la nécessité de mettre un titre pour représenter

le son rappelle l’utilité d’utiliser les signes phonétiques, sans cela,

pourquoi choisir une représentation écrite plutôt qu’une autre? On peut

ensuite élargir la recherche à des mots trouvés

et vérifiés en groupes

[E] |

| un |

copain(s) |

plein |

parlai(t) |

vrai |

estsorcière arrête |

parlé |

Remarque: on n'entend pas les lettres

"s" et "t", avec cette troisième lettre,

on entend un seul son, c'est bien pour cela qu'il faut réfléchir

lorsqu'on écrit....RECHERCHE 2: énoncé oral ou énoncé rédigé

Il ne s'agit pas de démontrer que l’énoncé

oral ne serait qu'un écrit maladroit, ou "brouillon" d’écrit (c’est

pourquoi la production orale précédente a été choisie en fonction de

ses qualités). Mais les élèves ont tendance à élaborer un texte écrit

par ajouts successifs , avec des mots de liaison comme ponctuation.

Il semble donc important et même nécessaire de procéder à cette comparaison

qui n’a, en aucun cas, pour but de dévaloriser l’un au profit de l’autre

mais bien de montrer qu’en principe on n’écrit pas comme on parle. On pourra observer des textes dans lesquels on verra que l’imitation de la parole à l’écrit est rarement

une pure reproduction de l’oral (dialogues, t. de Queneau…). On propose, dans le texte

quelques choix correspondant aux hésitations d'un scripteur (écrire,

c'est choisir!), pour faire comprendre qu’à l’écrit, on

a le temps de réfléchir, d’ajouter, de modifier. Le but est d'amener petit à petit les élèves à accepter de réécrire. Situation de classe et

réponses obtenues

A (recherche individuelle suivie d’un commentaire dialogué sur

les raisons des choix – c'est là l'intérêt de l'exercice, ce qui suit

représente donc une proposition!)CORRIGE: - CHOISIR ENTRE: - Cela dura un moment/ ” prit du temps”:

Le § suivant commence par “au moment de partir”, c’est donc un

cas où il est préférable de choisir l'expression de sens voisin.

- “ cette direction ”/ la direction

du bruit: avec “cette”, on peut se demander: quelle direction?,

“les pas” n’ayant pas le sens d’une direction mais d’un bruit, même

si le mot “bruit” est encore utilisé ensuite, la répétition semble préférable

cette fois, de plus, c’est bien là l’objet de l’inquiétude, on peut

donc insister. - “ un bruit”/ “ un autre bruit ”: c’est

bien d’un “autre” bruit qu’il s’agit, puisqu’il y en a déjà eu un.

Un choix en entraîne un autre:

- “ d’autres billes ” “les billes

qui restaient ” car il devient maladroit d’avoir deux fois le même

mot aussi rapproché! De plus “qui restaient” établit davantage une relation

avec “les billes..dans les poches”, les enfants n’ont donc pas tout

jeté.

- “ Ils s'échappèrent, en s’arrêtant”: “en” crèe un lien logique qui

allonge la phrase, donc ralentit ce qu’elle exprime; L’emploi de “et,”

coupe le rythme et l’accélère en le rendant haletant. B tableau comparatif:

I

| communication orale |

communication écrite |

| On parle à quelqu'un qui est

là, qui peut réagir |

On s'adresse à quelqu'un qui

n'est pas là, qui ne peut pas réagir |

les interlocuteurs

émetteur et récepteur sont ensemble

au même moment

Cette communication est directe (même temps, même lieu)

|

narrateur et lecteur sont séparés

à des moments différents, dans des lieux différents

Cette communication est différée

(temps et lieu différents) |

II On utilise et organise

dans le code oral : des suites

de sons séparées par des pauses

On peut répéter, ajouter, hésiter

|

dans le code écrit: des lettres

qui forment des mots séparés par des espaces (ou “blancs”)

On construit des phrases, on évite de répéter |

Pour raconter une histoire à

l'écrit, ...on peut rechercher un effet

- penser au destinataire: faire en sorte

qu’il puisse se représenter la situation dans laquelle se trouvent les

personnages: temps, lieu, activités (voir: "créer des images avec

les mots")

- tous les écrits ne se rédigent pas de la même façon. On rappellera

les codes liés à l'écriture d'une lettre

début d'une lettre écrite par Moussa:

haut de page |

La langue, la parler, l'écrireL’ORAL PEUT INFLUENCER L’ECRIT

RECHERCHE 1:maladresse ou effet de style ?

(Situation de classe: Un travail individuel

permet de cerner les difficultés particulières)Le texte 1 révèle en fait une certaine

maitrise langagière, avec la prise en compte de l'autre dans la mesure

où il y a un effet recherché .

Remarques à faire sur le respect du code

de l'écrit en ce qui concerne l'orthographe!!

CORRIGE

Dans les textes 1 et 2 ce qui rappelle l’oral.

| texte 1 La veille de la rentrée, c'était l'angoisse. Cet

établissement si grand, si impressionnant, qui ressemble peu

à mon ancienne école, j'en avait un peu peur. C'est à

dire que je n'avait jamais été habituer à changer de classe

toutes les heures, et ces professeurs: ils sont si

nombreux!… collège, je vais y rester si longtemps; enfin

4 ans!Ce qui est ennuyant au collège, c'est le nombre de livres

à transporter tous les jours, les cartables deviennent si lourds

que nous ne pouvons plus monter les escaliers! Mais enfin, le collège, c'est bien! |

texte 2 …. J'étais très angoissé. En vacances je

pensait au collège, j'avait très peur. Il y avaien Ils y avaient des élèves de 6è que je connaissaient quand j'était au CM2.

….. Je vérifiai bien le cartable j'ai mis toute les fournitures qu'il. Et voilà le grand jour est arriver de rentrer

au collège. Et j'ai oublier que je que commencais

a 1H30 car j'étais angoissé alors je me suis réveillé

tot et ma mère ma dit quece que tu fait debout! alors je suis parti me couché. J'étaiten train de partir au

collège et j'ai oublié que je commencai car les autres

me disait que les proffesseurs puni sévèrement. Alors que ca c'est très bien passé |

Ce qui rappelle l'oral dans les

deux textes: le vocabulaire, les débuts de phrases, les reprises: nom/pronom,

les exclamations, formes emphatiques, et, dans le 2ème texte surtout: les mots de liaison

surabondants et le manque de limites de phrases, les répétitions liées

au manque de construction du texte

Lequel des deux textes te produit -il une impression

plus forte? A quoi est-ce dû?

L'intérêt est de discuter

autour des réponses faites. Le premier texte utilise, pour manifester

des émotions, des effets de l'oral ( exclamations, effet de "mise en

présence" , de "typification" du démonstratif qui "s'accompagne d'un

effet de dramatisation, dans la mesure où l'être désigné appartient

à une catégorie générale tout en étant montré concrètement"* et de valorisation avec "si ...que ...", mise en relief...)

*P Charaudeau Exprime ce que tu as pu observer: On peut utiliser des particularités/procédés de l’oral

pour créer volontairement des effets (effets de style) RECHERCHE 2: JOUER AVEC L'ORAL (en petits groupes) :

Il faut d'abord expliquer: “fausset” (puis, après l’étude du texte,

le titre “La Môme néant “ )

La

réécriture ne se limite pas à un exercice d'orthographe ou de niveau de langage. L'objectif est de provoquer une discussion -qui peut aller assez loin (Le texte est-il méprisant?)!- sur ce que devient le texte...le choix

de l'auteur, sur "le parler paysan,

régional..." . .

L’auteur a voulu imiter à l’écrit: le vocabulaire, des constructions

et un accent possibles à l’oral. Les indications entre parenthèses (élément

de "mise en scène") invitent le lecteur à se représenter une voix ou

à en trouver une pour dire le texte. Elles prêtent à commentaires: comment

se représente-t-on une voix de “marionnette”?

Qu'est-ce qu'elle dit?

- Elle ne dit rien

Quest-ce qu'elle fait? (ou: Elle

fait quoi?)

A quoi pense-t-elle?

-Elle ne pense à rienPourquoi ne dit-elle

rien?

Pourquoi ne fait-elle rien?

Pourquoi ne pense-t-elle à rien?

Elle ne fait rien

Elle n'existe pas. |

"Quoi qu'a dit ?

- A dit rin.

Quoi qu'a fait ?

A quoi qu'a pense ?

- A pense à rin. Pourquoi qu'a dit rin ?

Pourquoi qu'a fait rin ?

Pourquoi qu'a pense à rin?

- A fait rin.

- A' xiste pas |

Exprime ce que tu as pu observer: Pour imiter l’oral avec les signes de l’écrit,

on modifie l'orthographe des mots ( il n’y a pas de “fautes”, contrairement

à ce que disent certains élèves). But : donner un langage particulier

à un personnage

haut de page |

A L'ECRIT: FAIRE DES PHRASES 1

Par phrase, il faut entendre ici: “phrase à l’écrit”. La “séquence” orale fait l’objet du chapitre: ORAL/ECRIT., où elle est comparée à la phrase écrite. Selon le principe d’une progression "en spirale", ces fiches, peuvent être envisagées simultanément ou successivement et à des moments différents OBJECTIFS/ COMPETENCES

VISEES

Construire des phrases pour des textes corrects, lisibles:

- distinguer les différences de sens produites par une ponctuation différente, les conséquences des choix effectués pour l'interprétation du texte.

- connaître les classes grammaticalesPour être capable de .... - accepter l’effort de réaliser des phrases et admettre qu' elles sont indispensables,

-

associer phrase et pensée en comprenant l’importance de la phrase dans un processus de lecture et/ou de rédaction d’un texte. Si on « fait des phrases » à l’écrit, ce n’est pas uniquement pour obéir à une règle et se conformer à des normes, mais pour que cette mise en forme nécessaire rende le texte compréhensible par un destinataire/ récepteur potentiel . (Il y a donc un retour sur la communication pour comprendre qu’il faut se placer de ce point de vue de la réception). en réponse aux PROBLEMES CONSTATES

:Les élèves ont appris que la phrase « commence par une majuscule et finit par un point », cette « règle » est loin d’être appliquée par tous en début de 6ème. A l’écrit, la phrase n’est pas maîtrisée d’où l’intérêt de poursuivre ce travail. “ Les élèves qui n'ont pas atteint ce seuil ” restent en effet nombreux contrairement à l’idée implicitement contenue dans les I.O. qui préconisent la mise en place d’ “ activités de consolidation” pour quelques uns car à “ l'entrée en sixième, les élèves devraient maîtriser la production de phrases, I'articulation des idées, l'organisation des paragraphes. ” Nous savons que ce n’est pas le cas. COMMENTAIREPour que chaque élève puisse trouver le moment et/ou la référence propice à son apprentissage, on fait observer la phrase et ses constituants dans des situations, des contextes et des moments différents dans plusieurs séquences :

- Dans l’étude des situations de communication, des signes ou codes, on fait produire des phrases.

-

Dans la mise en contraste de l’oral et de l’écrit: on constate que les mots de liaison servent de ponctuation à l’oral et qu’ils sont moins nombreux à l’écrit qui possède d’autres signes.

- Dans l’étude de la mise en page des paragraphes: on observe des enchaînement de phrases. (progression thématique abordée implicitement)

-

Lorsqu'on situe dans le temps et dans l'espace: on ajoute des groupes aux phrases(c. circ.) qui permettent d’enrichir les informations.

- On s’attache, à chaque occasion, à la relation sujet/verbe, aux classes grammaticales, surtout au verbe dont la représentation est très floue, et aux contraintes dans les “ chaînes ” de mots, en particulier en ce qui concerne la construction des groupes verbaux et des groupes nominaux.

sur les notionsLes définitions de la phrase,de l'énoncé, diffèrent selon les théories . Notre objectif n'est pas que les élèves adhèrent à telle ou telle théorie et pratiquent des analyses correctes de ce point de vue, mais de faire en sorte qu'ils produisent des phrases acceptables et améliorent la lisibilité et la clarté de leurs énoncés.Comme pour l’apprentissage de la lecture, il faut que chaun trouve l’accès qui lui convient.

D’autre part on constate peu de production de phrases complexes, il est donc hasardeux d’en demander trop tôt une explicitation.

Si on se demande s’il est “ utile de se référer à un modèle canonique de la phrase verbale", les réalisations des élèves apportent la réponse. Le recours à la notion de thème ( point de départ) et propos (information) est d'une logique très « éclairante » pour certains élèves récalcitrants aux autres définitions. Elle permet aussi d'observer, pour améliorer la cohérence des textes, la succession des phrases et la construction des paragraphes sous l’angle de la progression thématique (ce qu’on peut plutôt approfondir à partir de la cinquième). Le sens des mots dans le langage courant est connu : « le thème du cours aujourd’hui …. », « le thème de la conversation”, “ce que je t’ai dit hier à propos de Jules”… On s’arrangera pour choisir des exemples dans lesquels « le point de départ » de la phrase ou « l’élément connu » correspond au groupe nominal sujet, en signalant que ce n’est pas toujours le cas mais que cette difficulté sera envisagée plus tard.

Faire une phrase, c’est "parler sur quelque chose", « dire » sur quelque chose. La « marque » de dépendance du V. montre la relation avec « ce dont on parle » ( Les élèves disent bien, lorsqu’ils ont compris, qu’on ne peut trouver le GNs sans trouver le V. et vice versa)

En même temps, on développe l’idée que le nom et le verbe sont les deux catégories grammaticales essentielles:

Sur le plan sémantique:

la catégorie nom :

nomme : quand je dis « fleur », je montre que je connais (exemple de l’enfant qui apprend à parler, de « Vendredi » dans vendredi ou la vie sauvag)

fleur |

la catégorie verbe :

parle de ce qui est nommé

sentir bon |

Cette formulation suffit pour produire un sens . Mais un locuteur de langue française sait qu’on n’utilise pas les mots ainsi.

Sur le plan syntaxique:

pour former des phrases acceptables, les mots sont aussi soumis à certaines conditions formelles:

N porte les marques: masc./fem. Sg./pl

en relation avec un determinant |

V se distingue par des marques de personnes et de temps. Elles correspondent à

- une dépendance avec un autre mot, pronom (qui précède)

- une « situation » dans le temps |

Pour les élèves qui trouvent que : "l'enfant intéressé" est une phrase, faire la distinction avec la qualification: "interessé" est la particularité de cet enfant, ce qui le distingue des autres. "Ce qu'on en dit", expose son rôle, dans la mini narration que représente une phrase: "L'enfant intéressé fait des progrès"CORRIGE RECHERCHE 1(Situation de classe: Des recherches individuelles dans un premier temps évitent que les élèves en difficulté s’en remettent aux autres. Ensuite les résultats sont discutés en petits groupes avant la correction. Chaque enfant lit son texte correspondant à la solution qu'il a choisie. On ne met pas un point pour s'arrêter mais pour montrer le sens, et à l'oral, c'est la pause qui peut faire comprendre que la phrase est terminée, et ce n'est pas pour reprendre son souffle.

Certains élèves ayant de gros problèmes encore avec les phrases par rapport aux autres, il est intéressant, dans la mesure du possible, de faire 2 groupes de niveaux pour aller plus lentement avec certains)réponses

obtenues

1) Coche la solution que tu choisis

Cette recherche est destinée à montrer la nécessité de la ponctuation à travers un problème de LECTURE, (certains enfants se contentent du sens à peu près compris et trouvent que le texte est suffisamment clair tel quel).

On remarque que les mêmes réponses n’ont pas cochées par tous, ce qui montre bien le manque de clarté: il y a deux "pensées" possibles.

- a) soit “les plus riches” veulent “ durer éternellement”

soit “les monuments” “sont bâtis pour durer éternellement”

- b) soit ce sont des temples “vieux de plusieurs millénaires”

ou des tombeaux “vieux de plusieurs millénaires”

Pour la question –c, de nombreux élèves demandent comment faire, ils ne pensent pas spontanément aux signes de ponctuation! Ils demandent s'ils peuvent souligner dans le texte. Dans certaines classes, l'insistance du professeur : "Tu ne connais vraiment pas d'autre moyen pour que le lecteur comprenne bien ton choix?" reste sans effet

Dans ce cas,on leur présente les deux textes réécrits ci-dessous . Est-ce que maintenant il y a bien un seul choix possible dans chaque texte?

texte a

Les tombes des pauvres simplement creusées dans les sables sont mal connues. Seuls les plus riches se font construire de véritables monuments. Pour durer éternellement, ils sont bâtis en pierre comme les temples.Vieux de plusieurs millénaires, ces tombeaux sont le plus beau témoignage de l'art égyptien. Leur forme a évolué au cours de l’histoire du pays |

Les tombes des pauvres simplement creusées dans les sables sont mal connues. Seuls les plus riches se font construire de véritables monuments pour durer éternellement. Ils sont bâtis en pierre comme les temples vieux de plusieurs millénaires. Ces tombeaux sont le plus beau témoignage de l'art égyptien. Leur forme a évolué au cours de l’histoire du pays |

Exprime ce que tu as observé : Pour que le lecteur comprenne bien un sens et pas un autre, il faut limiter des phrases RECHERCHE 2

Une phrase organise une information

1 a- ...une information sur “les tombes des pauvres”

Les tombes des pauvres sont mal connues

b-une information sur “les tombes des riches”

Les tombes des riches sont de véritables monuments

c-ce qui montre de quoi parle chaque phrase est en gras, ce qu'on en dit est soulignéOn reposera les questions après correction du texte pour constater que cette fois toutes les réponses sont identiques.

Exprime …….: sur la ponctuation, les conclusions pour améliorer la lisibilité du message, supprimer les ambiguités, se ressemblent.

En même temps, on peut constater que certains groupes syntaxiques peuvent appartenir à une phrase ou à une autre, ce qui sera repris par la suite: “pour durer éternellement”, “vieux de plusieurs millénaires"

haut de page |

A L'ECRIT: FAIRE DES PHRASES 2

Les éléments (constituants) d'une phrase

. L’activité a pour but de faire exprimer que: pour faire comprendre des idées, on montre “ de quoi on parle ” et “ ce qu’on en dit ”.

Les phrases choisies ensuite sont volontairement très simples pour faciliter la réflexion sur leur construction

Dans les trois phrases suivantes, a- relève:

| - de quoi parle l’auteur |

- ce qu’il en dit. |

| Le zèbre lève le pied. |

Le zèbre

....

N

|

lève le pied

V |

| Le zèbre hennit |

Le zèbre

....

N |

hennit

V |

| Le zèbre sort de l'écurie |

Le zèbre

....

N |

sort de l'écurie

V |

Exprime ce que tu peux observer:

1 Dans une phrase écrite, il faut que le lecteur comprenne de quoi on parle et ce qu’on en dit

2) Peux-tu dire:- “une phrase est formée d'un nom et d'un verbe”? non

- "une phrase est formée d'un groupe nominal et d'un groupe verbal" oui

On peut ajouter: Est-ce que “Zèbre lève” est une phrase?

- Un schéma aide la mémoire visuelle pour montrer quelles sont les deux parties d’une phrase et commencer à intégrer la notion de thème et propos qui s'avère utile dans les enchainements de phrases et la construction de paragraphes:

P. = G.N. + G.V.

thème + propos

Test: Dans le texte suivant, on peut comprendre plusieurs sens. Fais ce qui est nécessaire pour montrer la solution que tu choisis. (choisis aussi l 'orthographe qui correspond)

solutions, 2 exemples

:

Sa passion c'est les engins à deux ou quatre roues. Très rapide, il les repeint de mille et une couleurs avec ses amis dans un garage. Il les trafique pour qu'ils soient plus rapides. Il change les cylindres

Sa passion c'est les engins à deux ou quatre roues très rapides. Il les repeint de mille et une couleurs avec ses amis. Dans un garage, il les trafique. Pour qu'ils soient plus rapides, il change les cylindres

A L'ECRIT: FAIRE DES PHRASES 3

De la phrase au texte:

COMMENTAIRE

- La notion de progression thématique, sans la nommer, permet de bien faire comprendre la possibilité d’utiliser la virgule ou « et » avec l’effacement du GNs ou sa reprise par un pronom lorsque le « thème » des phrases reste le même . On reprendra cette notion pour comprendre la construction des paragraphes . Même si un texte n’est pas un simple enchaînement de phrases, il est nécessaire que celles-ci se succèdent de façon cohérente OBJECTIFS/ COMPETENCES

VISEES - Comprendre que, dans la "mise en texte", on ne se contente pas de mettre des phrases bout à bout; l’organisation nécessite de leur faire subire quelques modifications .

- Comprendre à quel moment changer de phrase, quand employer un pronom, une virgule, la conj. “et".

- SITUATION DE CLASSE ET REPONSES OBTENUES

RECHERCHE 1 : succession de phrases

- réponses individuelles puis confrontées par petits groupes. Une telle situation annoncée rassure les élèves et la discussion qui suit sur les solutions trouvées est souvent animée.

(à préciser : on peut considérer que 3 Phrases forment déjà un « texte », ou préferer aborder la notion « d’énoncé » )

- Les productions différentes, liées au niveau de maîtrise de la langue, donnent lieu à discussion. Quelques élèves limitent trois phrases sans rien changer, d’autres pronominalisent le zèbre et quelques uns écrivent : “Le zèbre lève le pied, hennit et sort de l’écurie”. On aborde ainsi la possibilité de réunir plusieurs phrases pour n’en faire qu’une seule dans certaines conditions, ici: “mise en facteur commun” (ou effacement) du G.N. sujet identique aux 3 phrases.

- Exprime ce que tu as fait, modifications apportées :Tous les élèves ont expliqué les raisons de leur choix plus ou moins habilement autour du fait que dans un texte “ on évite les répétitions ” La réflexion se poursuit avec la recherche suivant

RECHERCHE 2: Savoir limiter des phrases, utiliser le point et/ou la virgule: Le Burkina-Faso est situé en bordure du Sahel. L’année est divisée en deux grandes saisons, celle des pluies et la saison sèche. Les pluies sont rares irrégulières et très violentes. Elles ravagent très souvent les sols en emportant la terre cultivable.Exprime…. : J’ai mis un point lorsqu’on change de thème. Lorsqu'on change seulement de propos, "les pluies....elles", on peut mettre une virguleOn ajoutera l’emploi de “ :” après “saisons”. Certains élèves l’ont fait spontanément sans forcément l’exprimer.Dans les textes étudiés, les pronoms “il(s)” ou”elle(s)” servent à "reprendre" un G.N. De nombreux élèves disent “ éviter les répétitions ”. On peut commencer à faire évoluer cette représentation. Il y a des “répétitions” indispensables, ce qu’il faut trouver, c’est le moyen de redire ( notionà approfondir dans un ch. : Nommer/ Caractériser/ reprendre)

haut de page |

Temps et lieu d'une histoire

OBJECTIFS/ COMPETENCES

VISEES -

comprendre l'intérêt de "créer un monde" ( effet de réel) dans lequel

évoluent les personnages, en sachant que le discours descriptif sera

étudié de façon approfondie en 5ème. Il ne s'agit donc pas de faire

une étude exhaustive de tous les procédés.

- poser la question: "Qu'est-ce

qu'imaginer?"

- écrire/lire des textes coupés de leur situation d'énonciation pour lesquels

il n'y a pas, pour

comprendre l'histoire, d'indices

à rechercher ailleurs .Pour être

capable de .... - distinguer le réel du fictif , créer du "fictif"

à partir du réel ... points sur lesquels il est utile

de revenir souvent

- utiliser des indicateurs de temps et d'espace spécifiques au récit

pour le structurer en réponse aux PROBLEMES CONSTATES

:-

récits limités à des personnages engagés dans des successions d'actions

- idée que les descriptions ennuient et ne servent à rien (renforcée

par les jeux vidéos et certains films limités à des événements en cascade)

- surabondance d'indicateurs ( connecteurs) de temps inutiles : "après,

ensuite, et pis" (problème évoqué aussi dans « oral/ écrit »)

- invraissemblances : idée qu'imaginer c'est se couper complétement

du réel, ce qui aboutit souvent à .....du "n'importe quoi", car

"C'est mon imagination", jugements portés par les élèves sur certains textes: "Il

n'y a pas assez d'actions, il n'y a pas d'imagination, ça ne sort pas

de l'ordinaire".

- avec, pour corollaire: "Est-ce que c'est vrai?", question récurrente. Et si

c'était "vrai" et "faux" à la fois! Comprendre que si ce n’est pas toujours

« vrai », il y a toujours du « vrai »…

COMMENTAIRE

Bien

que le descriptif figure au programme de 5ème, on ne peut s'en

passer pour la narration : "le Descriptif ne se contente pas de compléter le Narratif, comme cela est souvent

dit, il donne sens à ce dernier." C'est certainement ce que doivent

comprendre nos élèves, si on veut avoir quelque chance de lire autre

chose que des successions d'action sans intérêt.Ecrire c'est "tout dire", c'est à dire, lorsqu'on raconte, donner

au destinataire tous les renseignements utiles à l'intérêt de l'histoire.

Pour aborder "la notion de vraissemblable"

"On peut dire

qu'il existe deux vraissemblables et un invraissemblable:

- un vraissemblable

1, .... sur ce qui est de l'ordre de la réalité ... et peut être vérifié.

...

- un vraissemblable 2, sur ce qui est de l'ordre de la fiction ...

et peut être ... reconnu comme code de cette fiction .... qui régit

certains genres de récits ...

- un invraissemblable, ainsi jugé par

le consensus social ... parce que le monde décrit n'est plus en prise

avec une réalité vérifiable, ou une fiction reconnaissable, ....Cet

invraissemblable peut cependant devenir lui-même un code, comme dans

les contes merveilleux ou fantastiques. "Avec

"Le mode d'organisation narratif" , on aborde -de façon implicite- la

notion d'énoncés coupés de leur situation d'énonciation, et on

insistera sur les indicateurs de temps et de lieux qui donnent au récit

un cadre spatio-temporel qui procède soit d'une identification réaliste

("à l'intérieur d'un système de mesure"), soit d'une absence d'identification

comme dans de nombreux contes situés dans une intempolarité et dans

des lieux non identifiés géographiquement. (On aborde - toujours de façon implicite-

la notion de point de vue avec la position du personnage dans

l'espace.)

On

signalera le nom des fonctions grammaticales citées dans la nomenclature: c. circonstanciels,de temps et de lieu sans insister, car ce

n'est pas là l'essentiel. En effet, relever des C. circ. de lieu et

/ou de temps ne suffit pas. L'expression du temps et de l'espace ne

se limite pas à ces catégories. La relation de la narration au temps

et à l'espace relève davantage d'une observation sémantique.

Dans un travail sur la phrase, on observera l’intérêt "d’ajouter des groupes

aux phrases" pour compléter leur sens et pour mieux les enchaîner, en ce qui concerne la structure du texte. |

Temps et lieu d'une histoireEcrire sur une image

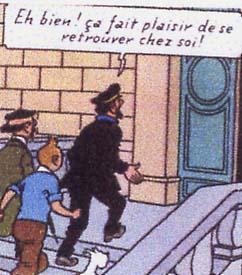

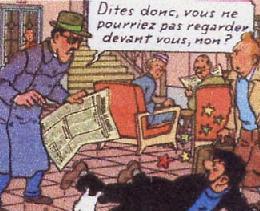

Pour comprendre

le rôle du temps et de l'espace (donc l'importance de la description

), l'environnement du personnage a été supprimé

de façon à ne laisser que "l'action" (glisser, tomber) .

On pourrait d'ailleurs commencer par "Racontez une chute", mais le risque est de multiplier les réécritures et de lasser Questions préalables:

1) Que savez-vous sur le personnage dans

l'image? (si certains reconnaissent le capitaine Haddock, on leur signale

qu'ils peuvent nommer ainsi le personnage mais que ce n'est pas essentiel)

2) Que vous manque-t-il pour reconstituer une histoire? . (ne pas donner les réponses: temps, lieu, si elles n'émergent pas du dialogue)La consigne doit être

complétée oralement :

Ecris une histoire courte (insister car il y aura réécriture

après lecture de ce 1er jet. Les élèves qui auront moins

bien réussi pourront améliorer leur texte après la séance de comparaison)

contenant la scène de l’image. Pour ce 1er jet, on peut ne rien dire

de plus de façon à obtenir des situations peut-être

inattendues, juste un conseil: Demandez-vous ce qui peut se passer juste avant

et/ou juste après.Lecture de textes:

Quelles sont les histoires les plus intéressantes pour quelles raisons?

- (si le cas se présente!) Comment avez-vous fait pour décrire les lieux, à quoi avez-vous pensé? (Faire émerger qu'on imagine à partir de ce qu'on connait,

c'est ce qui fait l'originalité, chacun ayant des expériences différentes

)

Réécriture: (situation de classe: en groupes) "L'action" reste la même, la classe pourra choisir les

situations les plus intéressantes ou parmi d'autres proposées.

Un groupe situera la scène dans une pièce de la maison, un autre, à l'extérieur, le soir

du 25 décembre; un autre groupe dans un jardin, une gare le 25 juillet.

CORRIGE:

Les élèves racontent l'histoire d'une chute sur

un sol glissant à l'extérieur (une plaque de glace). A l'intérieur ou

l'été, ils trouvent des obstacles: objet ou animal. On

peut donc remarquer que si on change l'époque, l'histoire ne peut plus

être la même.

La comparaison permet de constater l'influence du lieu

et du temps. Parvenir à un effet de réel, imaginer, c'est utiliser

ses connaissances du "réel" pour "créer" .

C'est une répondre partielle à la question "Est-ce que c'est vrai?"

Fournir ensuite les images ci-dessous (voir les 2 situations, même

si la direction de la chute n'est pas la même!) . Pouvez-vous reconstituer

et raconter la scène ? Quels éléments conditionnent le

récit ? (on voit le décor)Exprime ce que tu as pu observer (après correction -ce bilan peut faire l'objet d'une note sur "savoir écouter"- et lecture

de quelques textes produits par la classe),

réponse attendue: Le cadre explique l'action et lui donne de l'intérêt

(effet de réel)

intérêt de ces renseignements pour le destinataire: Il peut

"s'y croire", cela fait travailler son imagination

Lorsqu’on écrit un récit, il faut "tout

dire", c'est à dire l'événement mais aussi

ce qui lui sert de cadre.

Images complémentaires: 1ère situation

2ème situation

haut de page |

Temps et lieu d'une histoireSITUATION INITIALE

OBJECTIFS/ COMPETENCES

VISEES Ils concernent essentiellement la lecture:

Travailler de façon implicitement sur la notion de point de vue

Rechercher

si on connait ce que ressent un personnage

Pour devenir capable de se poser la question: "Qui voit?"

RECHERCHES: CORRIGE

1) Les expressions enlevées du texte,

a – Classement en fonction de leur sens :

| temps |

lieux |

le jour

Le soir

toujours

pendant des mois et des mois.

Une nuit |

dans la campagne

environnant Orange

dans la bergerie

sur la paille

loin de chez lui |

exemple de solution (il

n'est pas question bien sûr de retrouver exactement le texte original!):

Il était une fois un berger qui

faisait paître son troupeau, le jour, dans la campagne environnant

Orange. Le soir, il rentrait toujours les moutons dans la bergerie, mangeait un peu de pain et de fromage, s’allongeait sur la paille et s’endormait. Et qu'il y ait du soleil ou que

souffle le mistral, qu‘il pleuve ou qu’il tonne, il était dehors, avec

ses brebis et son chien. Il vivait seul, loin de chez lui, pendant

des mois et des mois. C'est dur, la vie de berger.

Une nuit, alors qu'il était prét à se coucher, il entendit ...2 a – Après “une nuit” le

lecteur attend un événement.b - explication du passé

simple : « il entendit » lié à l’emploi de "Une

nuit" (limité) (imparfait en relation avec l'expression du temps

: Toutes les nuits il entendait (non limité)) ?

Impossible de remplacer l'imparfait par le passé simple et vice-versa: * "Alors qu'il fut prèt à se coucher,

il entendait..."

c – La question sur l'intérêt du choix de la ville d'Orange porte sur "l'effet de réel". Tout en remarquant le peu de

relation des contes avec un temps ou un lieu précis, on demandera oralement

à quels éléments du texte ce choix est lié: la profession du personnage

"berger", la mention du "mistral". (On peut aussi, émettre, sur l'auteur,

des hypothèses qu'il faudrait vérifier dans sa biographie tout en faisant

remarquer que cette connaissance n'apporte rien à la lecture d'un conte...)

De nouveau, on relève que si "Il était une fois" situe le récit dans

la fiction, des éléments tirés du réel sont cependant observables. On

demandera aux élèves : lesquels? ( la vie du berge avec son chien etc.

...)

d – Ecris une suite pour ce texte. « Le lendemain .....» suivi

du passé simple.

Exprime ce que tu as pu observer : Dans cette situation initiale (remarquer que parfois les éléments de la situation initiale ne sont connus que dans la suite du récit, ce qu'on vérifiera dans d'autres textes), le lecteur est informé sur

le temps, le lieu, qui constituent le cadre de l'histoire.

indicateurs de temps accompagnés de l'imparfait: "le jour, le soir, toujours, pendant des mois et des mois". Ils

correspondent à des moments de durée indéterminée.

indicateurs de temps accompagnés du passé simple: une nuit, le lendemain. Ils correspondent à des moments dont

la durée est déterminée, limitée. |

Temps et lieu d'une histoireORGANISER L'ESPACE/ RELATION

AVEC UN PERSONNAGE

RECHERCHE : CORRIGE

Différentes solutions sont acceptables. Les

remarques porteront surtout sur la progression logique du texte.

....

Aussi Écureuil grimpa-t-il dans un arbre (sur la plus grosse

branche d'un arbre), à la lisière du bois. Là, pointant le

nez avec précaution à travers le feuillage (entre les branches), il put étudier à son aise le village plus bas (tout en bas/ au

loin) Il n'était vraiment pas bien gros. Écureuil compta les maisons:

neuf en tout! Tout de suite, il chercha les chevaux. Il n'y avait pas

de troupe de chevaux: ils étaient attachés aux murs (sur le côté) des maisons. ...(Les verbes sont au passé simple pour les actions accomplies par le personnage -sujet des verbes-/ premier plan , mis en évidence par rapport

au décor/ arrière plan)

autre extrait, le personnage a le décor devant lui :

"....

Au milieu de la clairière se tenaient les maisons du village du Lapin.

Entre certaines de ces maisons, on pouvait distinguer des jardins. La

maison à laquelle Minuit était attachée se trouvait un peu à l'écart

des autres. Sur le devant et sur l'un des côtés de cette habitation,

s'étendait une vaste surface de terre nue. sur le troisième côté, il

y avait un jardin, séparé du bâtiment par un espace vide, tout en longueur,

mais moins large que les autres espaces à découvert. Sur l'arrière,

enfin, et tout autour du jardin, s'étendait encore un large espace dénudé.

Ensuite, c'était un champ de maïs. Puis, par-delà le maïs, la forêt."

Pour voir ainsi, il faut que le personnage soit dans une situation élevée. Il est immobile.

liste des prépositions utilisées: dans , à , à travers, entre, aux, sur

Exprime ce que tu as pu observer: Le lecteur voit souvent les choses en même temps

que le personnage, à travers son regard. " Il put étudier à son aise":

c'est le personnage qui est en position d'observer

prolongement: Dans l'extrait suivant, le personnage

est en mouvement. c'est ce qu'indique le sens de certains verbes. Le

personnage est dans un décor qu'il découvre au fur et à mesure de sa

progression. Sa vision est limitée.

"Sans faire un seul bruit, sans quitter l'ombre du sous-bois, Ecureuil avançait, d'arbre en arbre. Il se retrouva bientôt à l'endroit

où le ruisseau pénétrait dans la clairière. Il se tint là, debout, immobile,

sans presque respirer, et regarda le village. Plié en deux, il plongea dans le champ de maîs. Les tiges heurtées se balancèrent et s'entrechoquèrent

en bruissant. Il s'arrêta net, puis tâcha de reprendre sa progression plus doucement cette fois. Il atteignit le pied de la maison

sans le plus léger craquement. "

haut de page |

FAIRE DES PHRASES 4

AJOUTER DES GROUPES / Situer dans le temps et l'espace

Commentaire

Il s’agit d’insister sur un procédé d’élaboration d’un énoncé: pour dire « plus », on n’est pas obligé d’ajouter des phrases. On peut aussi ajouter des mots à une “phrase minimale” (les élèves ont prononcé spontanément cette expression au cours des recherches). A l’écrit, on peut toujours insérer des groupes ou des mots (intérêt du brouillon).

La première recherche porte sur des indications de temps et de lieux, on peut donc la mener avec "Temps et lieu d'une histoire" . Pour situer dans le temps et dans l'espace, souvent, on ajoute des groupes aux phrases (mais on peut aussi ajouter des phrases...) .

On fera constater que les premiers mots de la phrase, pour la cohérence du texte, ne sont pas obligatoirement le G.Ns, sans précision sur le thème de la phrase, cette explication peut être reportée plus tard, lorsqu’il n’y aura plus d’erreur sur le GN sujet. (

Progression thématique: progression linéaire entre « une tempête » et « le vent », entre « dans les rues » et « quai de l’Aiguillon » et à thème éclaté entre « quai de l’aiguillon « et « seulement trois fenêtre » etc., trop complexe pour des enfants !)

Nomenclature :

Puisqu’il s’agit de compléter le sens des phrases par l’apport d’éléments nouveaux, le terme général de complément de phrase semble plus approprié que celui de complément circonstanciel pour la désignation de ces groupes (les deux expressions apparaissent dans le programme où on distingue « compléments essentiels » et « compléments de phrase »). On exploite la propriété de déplacement, bien qu'elle soit souvent critiquée comme critère de reconnaissance, puisque, dans un processus d ’écriture, ce déplacement donne la possibilité de mieux “enchaîner” des phrases.

Compétences visées

- accroître le pouvoir d’information des phrases; “l’indice de densité des phrases”.

- apprendre comment transformer une phrase en groupe dans une autre phrase.

L’étude dans différents types de textes permettra de reprendre cette notion et de voir dans quel cas il est préférable de ne donner qu’une information par phrase et dans quel cas on peut choisir de développer des “images”. Lorsqu’on sait écrire, il n’y a pas de règles strictes, on peut toujours choisir!

- savoir “enchaîner” des phrases en ajoutant ou en déplaçant des groupes.

– limiter correctement des phrases malgré un plus grand nombre de constituants. en réponse aux PROBLEMES CONSTATES

:

- Progression des textes à thème constant : « JE…JE…JE » ,

-

tendance à ne donner qu’un élément d’information par phrase.

Les relations entre groupes syntaxiques sont encore floues : confusion entre « classe grammaticale » et « fonction » . Les élèves appellent “sujet” tous les G.N, ne savent pas répondre à la question: “Qu’est-ce qu’un sujet ? » et ont donc des difficultés sur le plan morpho-syntaxique Situation de classe et réponses attendues

- Il est possible de commencer par un premier écrit pour poser le problème: cet exercice d’écriture sera reproposé avec une évaluation critériée après les recherches.

- Recherches individuelles ou en petits groupes pour amorcer les discussions. La recherche 2 paut aussi faire l’objet d’un travail individuel pour une évaluation intermédiaire.

RECHERCHE 1: Ajouter des groupes et choisir leur place

Dans le texte "a" , l’enchaînement des phrases est absurde. Le groupe ajouté dans le texte “b” rétablit une logique. Des élèves on bien dit :“Il faut un endroit différent”.

Une discussion portera sur la place des groupes et les changements de sens qui y sont liés.

Si on a choisi la forme de travail sur ordinateur, on donnera en correction le texte original aux élèves en leur demandant d’observer et de commenter en groupes les différences avec leur propre production, de façon à observer surtout la présence de virgules que beaucoup auront certainement oubliées.

Vendredi 7 novembre, Concarneau est désert. L'horloge, dans la vieille ville, marque onze heures moins cinq. La marée est pleine. Dans le port, une tempête secoue les barques. Le vent s'engouffre dans les rues. Quai de l'Aiguillon, il n'y a pas une lumière. Seulement trois fenêtres sont éclairées, à l'angle du quai. A travers les rideaux verdâtres, on devine des silhouettes. A moins de cent mètres, dans sa guérite, le douanier les envie

D'après: "Le chien jaune" de Simenon

Exprime ... : Ajouter des groupes aux phrases permet de donner plus d’informations, de rendre logique leur “enchaînement”. On peut ajouter des groupes dans les phrases, soit au début, soit à la fin, soit au milieu. Ces groupes commencent souvent par une préposition. Ils sont séparés du reste de la phrase par une virgule. Ils sont plus ou moins étendus.(“dans le port”, “à travers les rideaux verdâtres”)“L’image” qu’on donne est ainsi plus ou moins complète

(Ces considérations seront reprises dans des fiches sur les G.N. en général pour “nommer” et “caractériser”). Ces groupes peuvent aussi être réduits à un seul mot: un adverbe comme “seulement”.

remarque : toutes les phrases du texte -a sont construites de la même façon: P= G.N. + G.V., ce qui donne un aspect très monotone au texte. Il paraît intéressant de ne pas limiter son écriture à ces phrases réduites , “minimum” ou “minimales”. On pourra réutiliser cette expression sans problème, parfois controversée mais elle est évidente et utile pour les élèves.

Relève dans le tableau les groupes observés dans la recherche

adverbe |

G.N. |

prép.+ G.N. |

| Seulement |

Vendredi 7 novembre,

Quai de l'Aiguillon, |

dans la vieille ville

Dans le port

dans les rues.

à l'angle du quai.

A travers les rideaux verdâtres,

A moins de cent mètres,

dans sa guérite |

RECHERCHE 2: Donner plus d’informations avec moins de phrases

Dans les exercices d’écriture, lorsqu’on demande d’ajouter des groupes dans des phrases, les élèves ajoute des mots aux groupes de la phrase. La correction mettra en évidence les différences, et, même s’il y a des erreurs sur ce plan, ce qui est intéressant est l’effort fait pour apporter plus de sens et “grossir” son texte en ajoutant des “images”.

Le procédé est lié au texte, à la cohérence de sa progression, aux enchaînements sémantiques (progression thématique qui reste dans l’implicite), à la nécessité de se relire. Si les élèves n’ont pas encore compris ces exigences, les différentes manipulations les feront surgir ou resurgir.

Il est intéressant de constater que des élèves ont ajouté des “propositions”: "quand…., car …". On remarquera que c’est bien de les avoir utilisés mais qu’il ne faut pas les confondre avec les G.N., il s’agit bien de "groupes ajoutés" d’un type plus compliqué à étudier (constitués de phrases). On aborde ainsi les phrases complexes . A chacun de décider si c’est le bon moment pour expliciter cette notion et distinguer « phrase » et « proposition » (ou "groupes constitués de phrases", une proposition n'étant rien d'autre qu'une "phrase" transformée en groupe dans une autre!).

Le texte réécrit: “Samedi matin, nous sommes partis à travers une forêt superbe. Avant le pique-nique, on a fait du galop, du trot, du pas et du saut.”

Exprime ce que tu as fait J’ai remplacé certaines phrases par des groupes nominaux de sens voisin

Tu peux observer que, pour donner des informations, on peut choisir soi de faire une phrase par information, soit d’ajouter des groupes nominaux.

On peut faire remarquer oralement qu'on choisit une phrase ou un groupe en fonction de l’importance qu’on veut donner à l’information.

Réécriture du même texte par la même élève :

"Aujourd'hui, samedi matin, je pars en randonnée avec mon poney club à travers une forêt superbe. Lors du déjeuner, à midi, nous nous installons dans une clairière. Les poneys sont rangés à l'ombre. Après le déjeuner, nous faisons du trot, du galop, du saut et du pas jusqu'au poney club."

Le groupe “à travers une forêt superbe” remplace la phrase:“ Nous avons traversé une forêt superbe ”; “Lors du déjeuner” remplace “On a pique niqué”.

Les élèves seront capables de repérer les autres différences ou changements :

pronoms : “nous”/ “on”

On pourrait encore améliorer ce texte: remplacer "après le déjeuner" qui fait répétition par: "plus tard" ou "lorsqu'il a fait moins chaud"

haut de page |

Des images aux mots

Des mots aux images

OBJECTIFS, ils sont nombreux sur le cinéma, le récit, la langue, les mots (expression de sensations, de sentiments qui sera approfondie en 5ème)

- analyse de l'image

- prendre conscience du pouvoir qu'ont les mots à créer des images

-

repérer et mieux utiliser les procédés de caractérisation et de substitution (voir aussi "nommer/caractériser)

- acquérir du vocabulaire, ce qui ne peut se faire en apprenant des listes de mots, à travers des apprentissages systématiques coupés de tout contexte discursif! ( La lecture considérée comme remède ne suffit pas, encore faut-il y trouver ce qu'on souhaiterait soi-même exprimer)Ecrit d' un élève de 5éme, représentatif des problèmes existants et pouvant servir de supports à plusieurs activités: apport d'"images", caractérisation, substitution, emploi de relatives etc .... . Il fallait raconter le début de La maison de mon ami :Il ferme la fenêtre. Les élèves montrent leurs cahiers après qu'il leur ait demandé. Il regarde leur cahier et parle à Nématzadé, il n'a pas fait ses devoirs sur le cahier. Tout le monde regarde le professeur et Nématzadé. Ahmad le regarde, Nématzadé pleure.

COMMENTAIRE

L'organisation dans une séquence peut comporter les étapes suivantes (préconisées après le sommaire): 1ère écriture (le résultat correspond en général au modèle cité ci-dessus!)/ travail sur la caractérisation (nommer, caractériser), l'expression des sentiments (exprimer la tristesse, un chagrin).../ revoir le film pour discuter des sentiments exprimés par les acteurs (= personnages)/ restitution des textes pour réécriture . La situation, qui n'est pas étrangère à l'expérience des enfants, les émeut (réactions entendues: "Oh, le pauvre!"), il sont donc capables de se projeter dans ce chagrin d'enfant et de chercher les mots pour l'exprimer.Le film n'est pas "facile", une

première séance peut être envisagée pour en regarder le début avant de le voir en entier à la fin. Ce début pose un problème de

« point de vue » qu’on ne pourra pas aborder explicitement en

6ème. On pourra simplement faire remarquer que le spectateur sait à

la fois ce qui se passe à l’extérieur et à l’intérieur de la classe

et en demander l’intérêt. L’ombre crée un suspense, représente une menace

(procédé relativement fréquent, films policiers par exemple) .

L'analyse de procédés cinématographiques peut se faire avec le professeur

d'arts plastiques et s'accompagner d'analyses d'images de Bandes dessinées.

On pourra ainsi, par exemple, mieux faire comprendre, de façon imagée,